Solange wir leben, reichen die Tage

Über das Buch

Der Autor, als DDR-Diplomat im Nahen Osten im Einsatz, erzählt seine Geschichte. Es war dem Jungen aus dem beschaulichen Schwarzatal im Thüringer Wald nicht in die Wiege gelegt, dass es ihn in den diplomatischen Dienst verschlagen würde, um schließlich sein Land in Übersee zu vertreten. Wie kam es also dazu?

Wie wurde man in der DDR Diplomat? Wer waren diese Leute, was hat sie motiviert? Wie sah der Alltag eines Diplomaten aus? Was geschah nach der Wende mit den DDR-Diplomaten?

Der Bogen der Erzählung spannt sich über Kindheit, Schule, Armee, Ausbildung, Dienst als Diplomat bis in die Zeit danach, eine zweite Karriere in der privaten Wirtschaft.

Persönliche Einschätzungen des Autors zu Themen wie Wende, Deutsche Einheit, Russland sowie den transatlantischen Beziehungen kommen nicht zu kurz. Der Autor nimmt bei diesen und weiteren kontroversen Themen kein Blatt vor den Mund.

Neugierig geworden? Jetzt reinlesen

Leseprobe

Kapitel „Nach der Wende – neue Möglichkeiten“ (Seite 154 ff.)

Uns war durchaus bewusst, dass mit der Rückkehr nach Deutschland dieses Kapitel unserer Leben, für mich immerhin die Hälfte der bis dahin gelebten Zeit, unwiederbringlich zu Ende gegangen war. Vor uns stand nun die Aufgabe, die Zukunft neu zu organisieren.

Am Morgen des 3. Oktober 1990 – dem Tag des Beitritts – fuhren wir mit einem Mietwagen in meinen Heimatort Sitzendorf. Es war ein freudiges Wiedersehen mit der Familie, meiner Mutter, die nach dem Ableben unseres Vaters ihren Weg inzwischen allein weitergehen musste, den Geschwistern und den Schwiegereltern aus Erfurt. Der inzwischen fast zweijährige Frank ebenso wie sein drei Monate älterer Cousin Christian, heute Arzt und dreifacher Familienvater, brachten große Freude in die Runde. Auf der Fahrt nach Sitzendorf fiel uns auf, dass niemand auf der Straße tanzte, die gesamte Stimmung war eher abwartend gedrückt. Banner über den Straßen, wie wir sie noch im Jahresurlaub im Sommer gesehen hatten, konnten wir nicht mehr entdecken. Damals lasen wir mehrfach, dass die Ortschaften die Bürger der Bundesrepublik Deutschland willkommen heißen.

Nicht alle waren schlagartig arbeitslos, meine Geschwister waren in Lohn und Brot, aber das Gespenst der Deindustrialisierung fraß sich von nun an durch das gesamte Land. Gemessen an den Folgen dieses Prozesses, der sich in der Industrie vollzog, war der Kummer der ehemaligen DDR-Diplomaten ein eher kleineres Problem, ein geringer Kollateralschaden, könnte man sarkastisch bemerken. Das Interesse daran war gering oder auch von Schadenfreude geprägt. („Geschieht Euch recht, Honeckers Elite!“). Also nahmen wir unser Schicksal in die eigenen Hände.

Im ehemaligen Außenministerium gab es eine Verwaltungs- und Abwicklungsstelle des Auswärtigen Amtes, die letztlich die Aufgabe hatte, die ehemaligen DDR-Diplomaten abzuwickeln. Man hatte sich eine sechsmonatige Warteschleife erdacht, wobei sich von Anfang an die Frage stellte: Worauf sollten wir warten? Die Entscheidungen waren bereits getroffen.

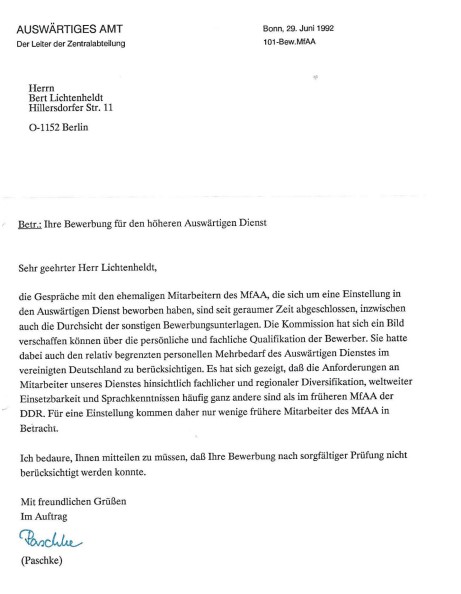

Auch ich hatte mich für den höheren Auswärtigen Dienst beworben. Hoffnungen auf eine Übernahme hatte ich nicht, aber die Hälfte meines bis dahin gelebten Lebens stand doch im Lichte der Vorbereitung auf den Auswärtigen Dienst und der späteren Arbeit auf diesem Gebiet. Alles war dokumentiert. Da wollte ich zum Abschluss dieser Lebensetappe dann wenigstens schwarz auf weiß lesen, weshalb sie beendet wurde. Nach einigen Wochen gab es die Farce eines Abschlussgespräches, bei dem mir gut ein Dutzend Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes – einschließlich des Leiters der Abwicklungsstelle – im Halbrund gegenübersaßen. Ich möchte an dieser Stelle klar festhalten, dass ich keinem der Anwesenden einen Vorwurf mache, auch die hatten alle einem höheren Regisseur zu folgen. Das kannten wir schon.

Im Juni 1992, ich war längst wieder in einem Arbeitsverhältnis, erhielt ich die endgültige Absage per Brief, in dem letztlich darauf abgehoben worden war, „dass die Anforderungen an Mitarbeiter unseres Dienstes hinsichtlich fachlicher und regionaler Diversifikation, weltweiter Einsetzbarkeit und Sprachkenntnissen häufig ganz andere sind als im früheren Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR.“ Über Sinn und Unsinn dieser Begründung will ich hier nicht weiter räsonieren, irgendwie musste man die Entscheidung eben begründen.

Ich bin mir indessen fast sicher, dass so mancher der Älteren aufseiten des Auswärtigen Amtes, die an diesen Vorgängen beteiligt waren, schon zwei Jahre später ganz anders über diese Sache dachten.

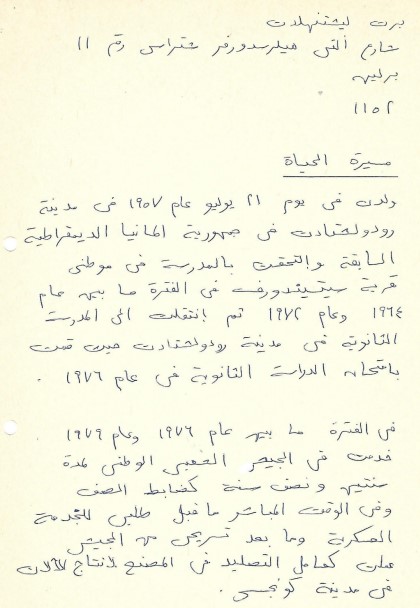

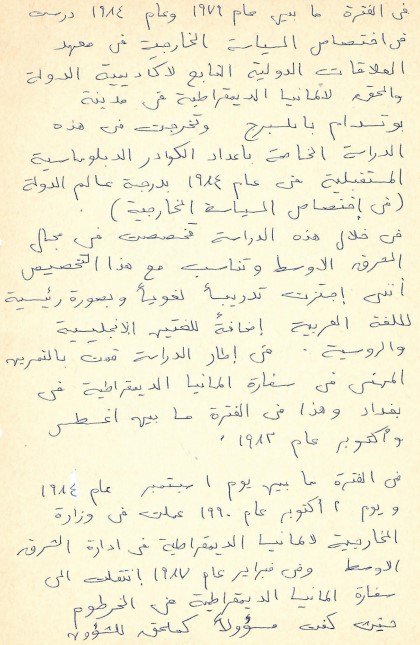

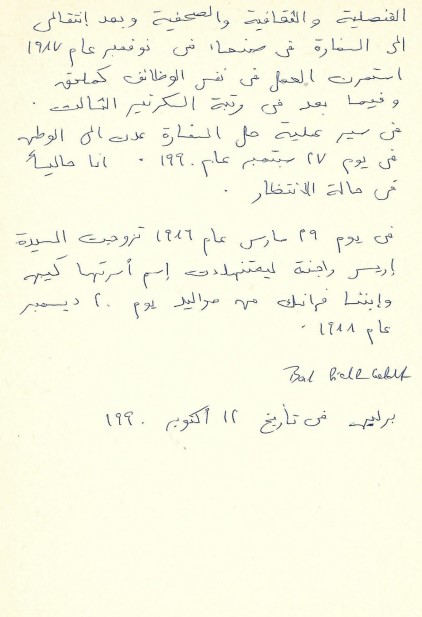

Handschriftlicher Lebenslauf des Autors als Teil seiner Bewerbung beim Auswärtigen Amt.

Für unseren Sohn fanden wir schnell einen Kindergartenplatz in der Nähe. Meine Frau begann eine Umschulung zur Fremdsprachensekretärin, ihr Hochschulabschluss von der Karl-Marx-Universität Leipzig war in dem Moment genauso wenig wert, wie der meine.

Ich betrieb eine regelrechte Kampagne von Initiativbewerbungen, wobei ich mir die Adressen der Personalabteilungen von 50 führenden deutschen Unternehmen beschafft hatte und meine Blindbewerbungen genau dorthin verschickte. Das machte freilich etwas Arbeit, aber sie sollte sich am Ende gelohnt haben. Es hagelte erwartungsgemäß Ablehnungen. Inzwischen hatte ich, wiederum aus berufenem Munde, erfahren, dass einige Amtsträger der gefallenen DDR-Diplomatenschaft noch zusätzlich Steine in den Weg legten. Ich hörte aus mehreren Quellen, dass es ein Zirkularschreiben eines Bundesministeriums an die Industrie gegeben haben soll, wonach in absehbarer Zeit mit einer großen Zahl von Bewerbungen ehemaliger DDR-Diplomaten zu rechnen sei. Tenor des Schreibens war es, dass man sich die Bewerber ganz genau ansehen sollte. Es war keine Aufforderung zur sorgfältigen Prüfung, sondern ein charmanter Hinweis auf den Ausgang des Auswahlverfahrens.

Jedoch stieß nicht alles, was aus dem damals schwarz-gelben Bonn kam, überall auf ungeteilte Begeisterung. Das betraf auch den Westen der neuen Bundesrepublik, meinem Zielgebiet.

Ich bekam drei positive Rückmeldungen, von einer großen Bank, von einem Technologie- und einem Chemieunternehmen, der BASF. Die BASF bat mich, zur Vervollständigung der Bewerbungsunterlagen mein komplettes Abiturzeugnis nachzureichen, damit man meine Bewerbung weiterhin bearbeiten könne.

Tatsächlich hatte ich den verbalen Einschätzungsteil meines Abiturzeugnisses unterschlagen. Ich hatte befürchtet, dass die Einschätzung meines geschätzten Klassenlehrers auf gar keinen Fall im Westen verstanden werden würde. Auf Drängen meiner Frau und unter lautem Schimpfen sandte ich das fehlende Element nach – und wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Nun weiß ich heute, dass so eine Einladung schon der halbe Gewinn ist. Ein junger Mann aus der Personalabteilung musterte mich während seines Teiles der Gespräche und stellte fest, dass meine moderne Brille, der Kugelschreiber in der Hemdtasche und meine Armbanduhr mich doch gar nicht als Ostdeutschen auswiesen. Die anderen Herren, alles spätere Kollegen im Vertrieb, waren mir schon eher sympathisch. Es waren durch die Bank gestandene, welterfahrene Männer, Experten des Vertriebs, die immer wussten, wovon die Rede war. Mein gutes Gefühl bei der langen Rückfahrt von Ludwigshafen nach Berlin sollte sich bestätigen. Nach einigen Wochen erreichte mich ein Telegramm: „Bitte finden Sie sich am 02. September 1991 um 09:00 am genannten Ort zur Arbeitsaufnahme ein.“ Zehn Monate nach unserer Rückkehr aus dem Nordjemen hatte ich das Gefühl, dass sich wieder fester Boden unter den Füßen meiner Familie zusammenfügte.

Mit der Einstellung bei diesem Giganten der chemischen Industrie begann im Grunde das 2. Kapitel meiner beruflichen Entwicklung, das prägend bis zum Juni diese Jahres wurde, an dem ich Altersrentner wurde. Ich kam in den Vertrieb Afrika/Mittelost und wurde dort praktischerweise ins kalte Wasser gestoßen. Als Seiteneinsteiger hatte ich keinerlei Produktkenntnis, da half die Note Eins in Chemie auf dem Abiturzeugnis auch nicht weiter. Aber wie ich in weiteren Jahren erfuhr, war es wohl ein Prinzip der Personalpolitik dieser Firma, von Zeit zu Zeit Seiteneinsteiger mit spezielleren Kenntnissen und Erfahrungen zu rekrutieren. Die Spezifika der konkreten Arbeit sollte man dann im Unternehmen erlernen. Ich denke, das ist ein Prinzip, welches sich sicherlich vielfach bewährt hat. Auf Vorbehalte und Zurückweisung in Bezug auf meine ostdeutsche Herkunft und meinen beruflichen Werdegang bin ich dort tatsächlich nur sehr selten gestoßen. Das war längst nicht überall so.